Aktuelles E-Paper

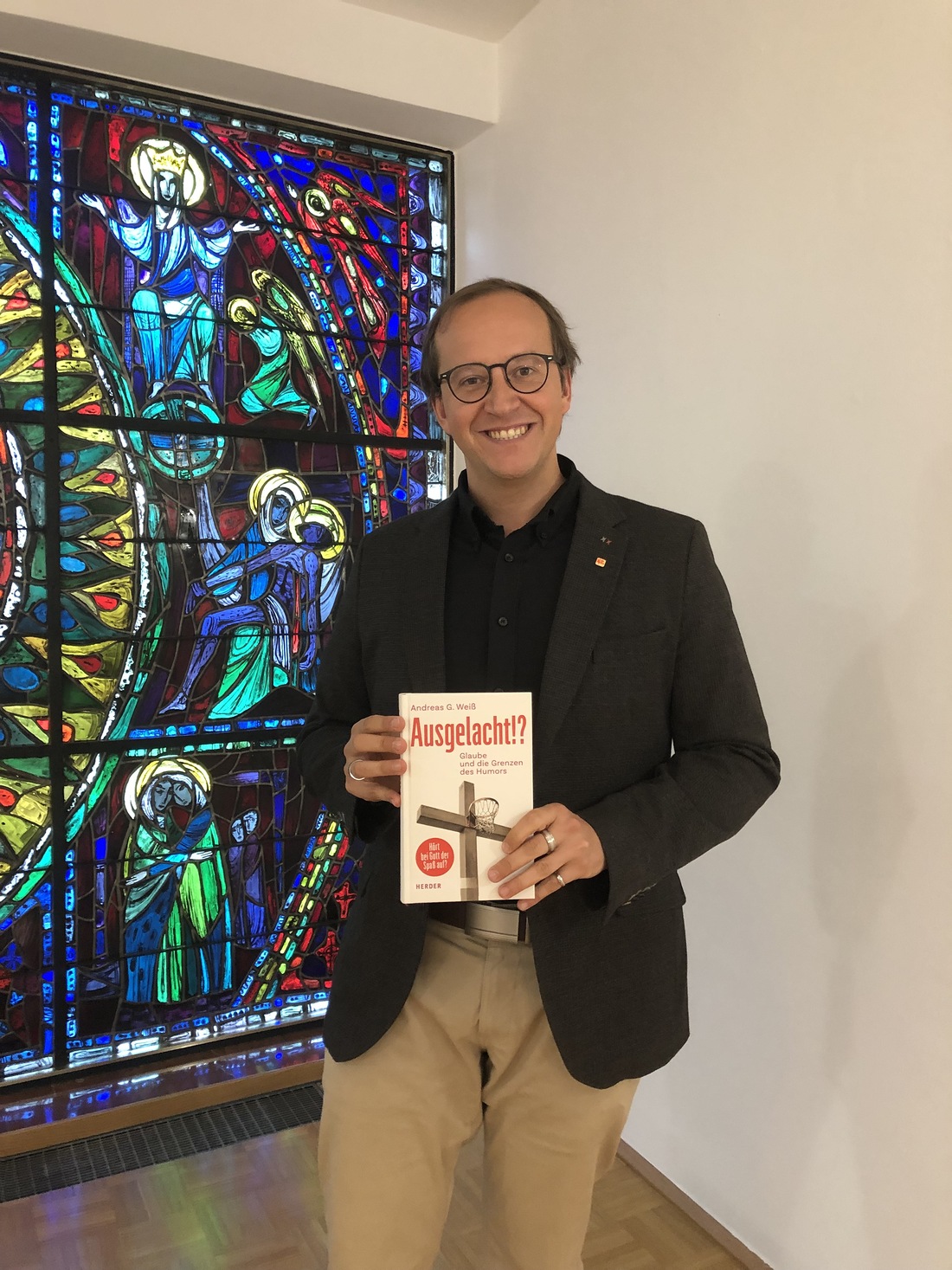

Die Debatte, ob Satire – wie Mohammed-Karikaturen – vertretbar ist, beschäftigt die westliche und arabische Welt immer wieder. In seinem neuen Buch geht Andreas G. Weiß dem Thema Humor und Glaube nach – und erklärt, wo Spaß seine Grenzen hat. Interview: Alexandra Hogan RB: Hat Humor in der katholischen Kirche einen Platz? Andreas G. Weiß: Es hat sehr wohl Zeiten gegeben, da sagte man: Mit dem Lachen können wir in der Kirche wenig anfangen; gerade im frühen Mittelalter, in den platonisch geprägten Mönchstraditionen. Da herrschte die Meinung, dass Lachen eine niedere körperliche Aktivität sei, mit der man nichts zu tun haben wollte. In der Volkstradition hat sich das Lachen aber nie auslöschen lassen. RB: Ein Beispiel dafür ist das Osterlachen. Weiß: Genau, diese Tradition gab es im Hochmittelalter. Nach der Fastenzeit sollten die Gläubigen erleben: Im Christentum kann man Humor erfahren; Lachen ist Teil unseres Glaubens. RB: Humor gehört zum Mensch-sein dazu. Jesus war wahrer Gott, aber eben auch wahrer Mensch. Glauben Sie, dass er eine humorvolle Person war? Weiß: Ich gehe fest davon aus, dass Jesus Humor hatte. Er war vermutlich befreiend – die Art, die es den Menschen leichter macht. Humor ist aber sehr ambivalent. Im Lachen kann man sich über andere lustig machen und sie gering schätzen. Ich denke, dass man gerade so etwas bei Jesus nicht erlebt hat. Wenn man sich sein Leben ansieht, wie er den Menschen begegnet ist, dann kann man sich nur schwer vorstellen, dass er einen beleidigenden Humor hatte. RB: Über die Kirche zu lachen ist eine Sache, über Gott selber eine andere. Hört bei Gott der Spaß auf? Weiß: Wenn wir unsere eigenen Gottesvorstellungen zum Thema machen, darf der Spaß nicht aufhören. Wir müssen erinnert werden: Jeder Versuch, sich mit Gott auseinander zu setzen, ist begrenzt. Alles was wir über ihn sagen, ist immer auch zum Scheitern verurteilt. RB: Darf man sich also über Gott lustig machen? Weiß: Ein menschlicher Lacher – das tastet Gottes Majestät nicht an. Man muss sich aber fragen: Darf man sich über andere Menschen – mit ihrem Glauben – verletzend, abwertend lustig machen, ohne dass das Gott berührt? Das Evangelium sagt: Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die wohl sicherste Art, Gott zu beleidigen, ist, seine Mitmenschen zu beleidigen. RB: Sind dann satirische Karikaturen, die ja immer auch Gefühle verletzen, zulässig? Weiß: Das kann man nicht pauschal beantworten. Ich glaube, dass dabei die inneren Motive ein Rolle spielen, auch Selbst- und Fremdwahrnehmung. Mein Ansatz ist: Wenn sich jemand über meinen Glauben lustig macht, dann sollte ich kritisch hinterfragen. Was macht die Satire zum Thema? Gibt es einen Grund? Kann ich produktiv damit umgehen? Das heißt nicht, dass ich den anderen damit entschuldige. Nicht jeder religiöse Humor ist gut. RB: Muss Religion heute satirefähig sein? Weiß: Viele Menschen haben mit religiöser Satire ein Problem. Das ist aber der falsche Ansatz. Wir glauben an einen Gott, der Mensch geworden ist, der sich selbst dem Spott und Widerspruch ausgesetzt hat. Satirefähig sein bedeutet auch genau das, ich muss mich dem offenen Widerspruch aussetzen. Das gilt meiner Meinung nach heute unterschiedslos für alle Religionen. RB: Denken Sie, dass die katholische Kirche zu schnell beleidigt ist? Weiß: Vielerorts ja. Oftmals will man sich nicht eingestehen, dass man blinde Flecken, wunde Punkte und offene Fragen in der eigenen Weltsicht hat. Gerade dort, wo ich satirische Fragestellungen ausklammern und ins Tabu rücken möchte, findet sich ein Zeichen, dass etwas aufgearbeitet gehört. Am Grad der Humorlosigkeit oder der Unfähigkeit, über sich selbst zu lachen, erkennt man nicht selten fundamentalisierende Tendenzen im Glauben. RB: Wie sind Sie eigentlich zum Thema Humor und Glaube gekommen? Weiß: Ausschlaggebend war meine Lehrtätigkeit in den USA. Eines Tages kam eine Studentin zu mir und fragte: Sie sind ja katholisch. Warum machen Sie immer so viele Witze über Ihre Kirche? Diese Frage hat mich beschäftigt und zum Nachdenken angeregt. Tipp: Andreas G. Weiß ist Fachtheologe und stellvertretender Direktor des Katholischen Bildungswerks Salzburg. Sein neues Buch „Ausgelacht?! Glaube und die Grenzen des Humors“ (Herder) ist ab sofort in Buchhandlungen und im Internet erhältlich.

Aktuelles E-Paper