Aktuelles E-Paper

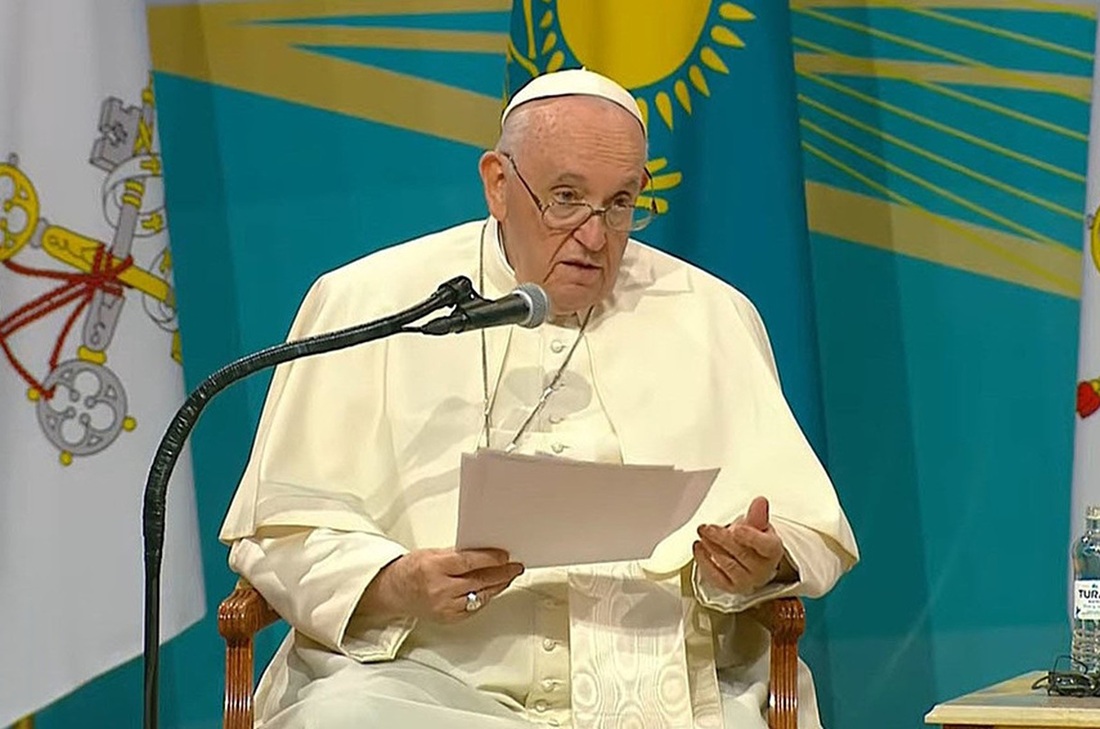

Franziskus und sein Vermächtnis

„Welche Art von Welt wollen wir denen hinterlassen, die nach uns kommen?“

Zehn Jahre ist es her, dass Papst Franziskus der Welt seine Umwelt- und Sozialenzyklika „Laudato si“ („Sei gepriesen“; die Anfangsworte des Gebets „Sonnengesang“ von Franz von Assisi) vorgelegt hat. Veröffentlicht wurde sie 2015 wenige Monate vor der Pariser Weltklimakonferenz und zum ersten Mal stellt ein Papst damit ökologische Fragen in den Mittelpunkt eines so verbindlichen päpstlichen Dokuments. Viele sehen in dem über die Grenzen der katholischen Kirche beachteten Text das wichtigste Lehrschreiben seines Pontifikats. Mit seiner Enzyklika „Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ – so der Untertitel – zeichnet Franziskus ein nüchternes und zugleich von christlicher Hoffnung getragenes Bild einer gefährdeten Schöpfung. Es gelte „aus der Spirale der Selbstzerstörung herauszukommen“. Die zentrale Frage des Dokuments lautet: „Welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, die gerade aufwachsen?“ Ein effizienter Kampf gegen Umweltzerstörung und Klimawandel sei nur möglich, wenn der wohlhabende Teil der Menschheit seinen Konsum einschränkt und den Lebensstil grundlegend ändert. In „Laudato si“ wird Umweltschutz untrennbar verknüpft mit der Forderung nach weltweiter sozialer Gerechtigkeit. Es sei „unvertretbar“, dass einige „mehr und mehr konsumieren und zerstören, während andere noch nicht entsprechend ihrer Menschenwürde“ leben könnten, heißt es in der Umweltenzyklika. Die rücksichtslose Ausbeutung natürlicher Rohstoffe auf Kosten ärmerer Länder sei eine „ökologische Schuld“ der Industrienationen.

Sozialer Frieden, eine gerechtere Welt

Schon früh erwarb sich Franziskus den Ruf als „Friedenspapst“, wobei er als Grundlage dafür auch immer den „sozialen Frieden“ sah. Er trat für Geflüchtete ein und äußerte offen Kapitalismuskritik. „Es wäre ein falscher Friede, wenn er als Vorwand diente, um eine Gesellschaftsstruktur zu rechtfertigen, die die Armen zum Schweigen bringt oder ruhigstellt“, betonte Papst Franziskus gleich zu Beginn seines Pontifikats mit dem ersten Lehrschreiben „Evangelii gaudium“ (Die Freude des Evangeliums, 2013). Es beinhaltet Forderungen nach einer gerechteren Welt und einer missionarischen Kirche im Dienst der Armen, aber auch schon den Wunsch nach mehr Verantwortung in der Kirche für Laien.

Freundschaft und Liebe nach dem Vorbild des hl. Franziskus

Papst Franzislus‘ dritte Enzyklika „Fratelli tutti“ (Alle Brüder/Geschwister, 2020) ist ein Plädoyer für Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft über alle Grenzen hinweg. Diese Themen sieht er in dem Schreiben als Weg zu einer globalen Neuorientierung aus christlicher Perspektive. Die Sozialenzyklika mahnt zu einer Abkehr von Egoismus auf allen gesellschaftlichen Ebenen und ruft mit Nachdruck zu sozialpolitischem Engagement auf. Nur so ließen sich die Folgen der Corona-Pandemie und globale Herausforderungen wie soziale Ungleichheit und Migration bewältigen. Die Anregung zu dem Text erhielt Franziskus nach eigenem Bekunden auch durch den ägyptischen Großimam Ahmad Al-Tayyeb, einen führenden Islam-Gelehrten. In der 287 Artikel umfassenden Enzyklika wirbt der Papst dafür, nach dem Vorbild des heiligen Franziskus andere Menschen unabhängig von Herkunft oder sozialer Zugehörigkeit in freundschaftlicher Offenheit „anzuerkennen, wertzuschätzen und zu lieben“. Zugleich verurteilt er alle Kriege auf der Welt – auch die „vermeintlich gerechten“.

Ein neues Bewusstsein für die Bedeutung von Ehe und Familie

Mit dem Schreiben „Amoris laetitia“ (Die Freude der Liebe) als Schlusspunkt der Familiensynoden 2014 und 2016 leitete Papst Franziskus einen anderen Umgang mit den kirchlichen Normen zu Ehe, Scheidung, Wiederverheiratung, geschlechtlicher Diversität und Vielfalt der Familienformen ein – einen entscheidenden Wandel in der Familienpastoral. Er ruft Bischöfe, Priester, Diakone, Ehepaare und alle Katholikinnen und Katholiken auf, sich die Bedeutung der Ehe und der Familie neu bewusst zu machen. Den Seelsorgerinnen und Seelsorgern trägt Franziskus mit dem Dokument auf, dem Einzelnen bestmöglich entgegenzugehen und niemanden auszuschließen. Das Ergebnis der Überlegungen der Familiensynode sei „nicht ein Stereotyp der Idealfamilie, sondern eine herausfordernde Collage aus vielen unterschiedlichen Wirklichkeiten voller Freuden, Dramen und Träume“, hielt der Papst damals fest. Die großen Werte der christlichen Ehe und Familie „entsprechen jener Suche, welche die menschliche Existenz durchzieht“. Papst Franziskus nimmt mit „Amoris laetitia“ den von ihm selbst eingeleiteten Synodalen Prozess in der Kirche ernst. „Das Dokument birgt viele Schätze, die es zu heben gilt“, betonte bei der Veröffentlichung Moraltheologe P. Martin Lintner (Brixen).

Nachhaltige Veränderung der Kirche

In dem von Papst Franziskus ausgerufenen weltweiten „Synodalen Prozess“ beschäftigt sich die katholische Kirche seit 2021 eingehend mit der Frage, wie sie ihre Entscheidungen finden und welche Formen von Mitbestimmung es dabei geben soll. Dabei handelte es sich wegen der stimmberechtigten Teilnahme von zahlreichen Nichtklerikern um ein neuartiges Beratungsforum, das es so noch nie in der katholischen Kirchengeschichte gab. Auf lokale und kontinentale Beratungsphasen folgten 2023 und 2024 globale Synodal-Versammlungen. Der Schlusstext der Weltsynode enthält zwar selbst noch keine Änderungen des Kirchenrechts, gilt aber als Grundlage für umfassende Reformen: mehr Mitsprache des „Volkes Gottes“ (etwa von Laien bei der Auswahl neuer Bischöfe), mehr Transparenz und Rechenschaft für die Kirchenoberen und eine Öffnung der Kirche für jene, die bisher in ihr benachteiligt oder ausgegrenzt wurden. Erzbischof Franz Lackner zog vor der Umsetzung in den Ortskirchen als Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz ein positives Resümee: „Der Synodale Prozess hat eine Haltung des offenen Redens und des demütigen Zuhörens geschaffen und das kirchliche Leben nachhaltig verändert. Für mich ist es nicht mehr vorstellbar, als Bischof weitreichende Entscheidungen ohne synodale Beratung zu treffen.“ Größter Kritikpunkt in der Öffentlichkeit: Die wiederholt vorgebrachte Frage, ob Frauen zukünftig zu Weiheämtern in der katholischen Kirche zugelassen werden, blieb unbeantwortet.